Storia

Seicento anni, attraverso restrizioni, ghetto, emancipazione, libertà, fascismo e antifascismo, persecuzioni, Resistenza, democrazia. Gli ebrei torinesi sono stati spesso anche protagonisti della storia della città e dell’Italia.

Capitolo 1

Gli inizi

Le prime presenze ebraiche certe in Piemonte risalgono all’inizio del XV secolo e pare vadano collegate all’espulsione degli ebrei francesi nel 1394. A Torino gli ebrei furono ammessi ufficialmente nel 1424; per i secoli precedenti non si hanno informazioni sicure, anche se già nel IV secolo il vescovo Maximus accennava alla presenza di ebrei.

Gli Statuta Sabaudiae di Amedeo VIII (1430) garantivano agli ebrei libertà religiosa ma con una rigida separazione dai cristiani, l’obbligo di portare un segno giallo distintivo e limitazioni per le sinagoghe. Non potendo possedere beni stabili gli ebrei furono per lo più straccivendoli, artigiani, piccoli commercianti, prestatori di denaro; le donne spesso erano ricamatrici.

Nel Cinquecento giunsero in Piemonte molti ebrei a seguito della cacciata dalla Spagna del 1492. Altri giunsero dalle regioni costiere della Francia meridionale, dalla Provenza, o anche dalla Germania.

Capitolo 2

Il periodo dei ghetti

Nei tre secoli successivi la politica dei Savoia nei confronti della minoranza ebraica oscillò tra maggiore e minore rigidità; talvolta erano richiesti tributi per evitare l’espulsione.

Nel 1679, ben più tardi che in altre città italiane, la reggente Maria Giovanna di Nemours istituì il ghetto vero e proprio, con cancelli di ferro che si chiudevano dal tramonto all’alba, tra le attuali vie Maria Vittoria, Bogino, Principe Amedeo e San Francesco da Paola.

Tra il XVII e il XVIII secolo la popolazione ebraica a Torino raddoppiò passando da 750 a 1500 persone, e il ghetto si allargò all’isolato tra le attuali Piazza Carlo Emanuele II e le vie Des Ambrois, San Francesco da Paola e Maria Vittoria; comunque uno spazio assai ristretto, in cui le condizioni di vita erano generalmente molto misere.

Capitolo 3

L’emancipazione

La prima apertura del ghetto giunse con l’esercito napoleonico e l’annessione del Piemonte alla Francia: dal 1800 al 1814 gli ebrei poterono accedere alla proprietà di beni stabili, alle professioni e agli studi universitari. Queste libertà terminarono con la Restaurazione, ma non tornarono né l’obbligo del segno distintivo né il divieto di uscire dal ghetto di sera.

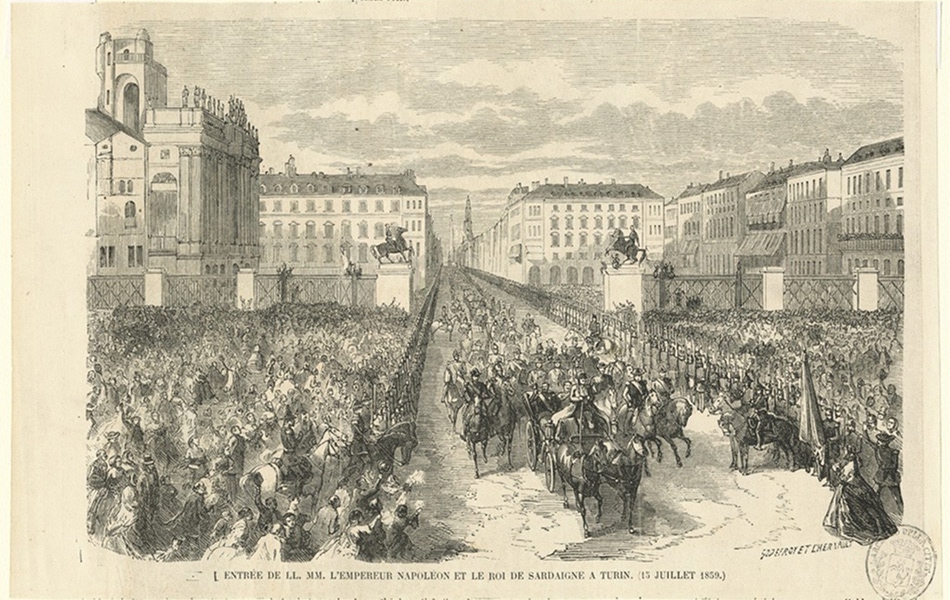

La seconda emancipazione fu sancita dallo Statuto albertino del 1848. La sostanziale parità dei diritti permise agli ebrei di partecipare pienamente alla vita della società circostante sul piano economico e culturale. Molti ebrei torinesi parteciparono al movimento risorgimentale.

Capitolo 4

Tra Ottocento e Novecento

Nei decenni successivi all’emancipazione le numerose comunità ebraiche piemontesi si svuotarono in favore del capoluogo, e gli ebrei torinesi aumentarono da poco più di tremila a circa 4500.

Fu affidato all’architetto Antonelli il progetto grandioso per una nuova sinagoga, ma nel 1875 l’Università Israelitica (così si chiamava allora la comunità ebraica) dovette rinunciare per mancanza di fondi, vendendo al Comune di Torino l’edificio che diverrà la Mole Antonelliana. Si ripiegò su un progetto meno ambizioso, affidato all’architetto Petiti, in via S. Pio V (oggi piazzetta Primo Levi), nel quartiere allora periferico di San Salvario; intorno al “tempio grande”, inaugurato nel 1884, ruota ancora oggi la vita della Comunità. Fin dal XIX secolo, dunque, gli ebrei torinesi si spostarono in diverse zone della città, esercitando tutte le professioni.

Molti ebrei combatterono nella Prima Guerra Mondiale, anche con ruoli di comando.

Capitolo 5

Fascismo e antifascismo

Rispetto al regime fascista nel mondo ebraico torinese, come nel resto della popolazione italiana, le posizioni furono molto varie, dall’adesione convinta all’opposizione attiva. L’ebraismo torinese si distinse in entrambi i campi.

Gli ebrei antifascisti erano attivi soprattutto nel Partito Comunista (ricordiamo Umberto Terracini, che sarà poi Presidente dell’Assemblea Costituente, e i fratelli Mario e Rita Montagnana) e nel gruppo Giustizia e Libertà, nel quale presenza ebraica era in proporzione molto elevata (basti pensare a Vittorio Foa, Carlo Levi, Leone Ginzburg).

Dall’altra parte proprio a Torino si pubblicò dal 1934 al 1938 un periodico ebraico fascista, La nostra bandiera.

Capitolo 6

Dalle leggi razziali alla Shoah

Con le leggi razziali nel 1938 agli ebrei furono precluse molte professioni, e vennero allontanati dalle scuole pubbliche allievi e insegnanti ebrei; a Torino alla scuola elementare ebraica, esistente da secoli, si aggiunsero per necessità anche le medie e le superiori. Molti ebrei torinesi scelsero di lasciare l’Italia.

Durante i venti mesi dell’occupazione tedesca gli ebrei furono costretti a nascondersi, cercare rifugio sotto falso nome o tentare la fuga in Svizzera; molti parteciparono alla Resistenza; ricordiamo tra questi Emanuele Artom, cui oggi è dedicata la scuola media ebraica. Da Torino furono deportati più di quattrocento ebrei (ottocento in Piemonte), di cui pochissimi fecero ritorno; tra questi Primo Levi.

Tra deportazioni ed emigrazioni la popolazione ebraica torinese alla fine della guerra si era ridotta a poco più di duemilaquattrocento persone.

Capitolo 7

Gli ultimi 80 anni

Dalla fine della Seconda guerra mondiale il numero degli ebrei torinesi si è ridotto ulteriormente: non tutti coloro che erano dovuti fuggire a causa delle persecuzioni hanno fatto ritorno, e altri hanno lasciato Torino successivamente, in particolare per stabilirsi nel neonato Stato di Israele. A differenza di Roma e Milano, a Torino non c’è stata un’immigrazione rilevante di ebrei provenienti da altri Paesi.

All’inizio del XXI secolo gli iscritti alla Comunità erano scesi sotto il migliaio. Si è perso quasi del tutto l’uso del dialetto giudaico-piemontese (cioè piemontese con l’inserzione di alcune parole ebraiche), molto usato ancora fino a metà del ventesimo secolo.

Nonostante il consistente calo demografico la vita ebraica torinese si è mantenuta vivace, con molti gruppi e associazioni e attività culturali di vario genere. È stato possibile mantenere aperte le scuole materna, elementare e media nonostante le dimensioni ridotte della Comunità grazie alla scelta di consentire l’iscrizione a tutti; stessa scelta che è stata compiuta, in anni più recenti, per la casa di riposo.

È stata rilevante la partecipazione degli ebrei torinesi alla vita dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, e anche alla vita politica italiana e torinese: alcuni ebrei torinesi sono stati deputati e Consiglieri comunali.

Ebrei torinesi famosi

Difficile elencare in poche righe tutti gli ebrei nati o vissuti a Torino – o in una delle città che oggi sono sezioni della Comunità di Torino – che sono conosciuti anche all’esterno del mondo ebraico: politici, imprenditori, scrittori, scienziati, artisti, antifascisti, partigiani, e molti altri. Ci limitiamo ad elencarne alcuni particolarmente conosciuti.

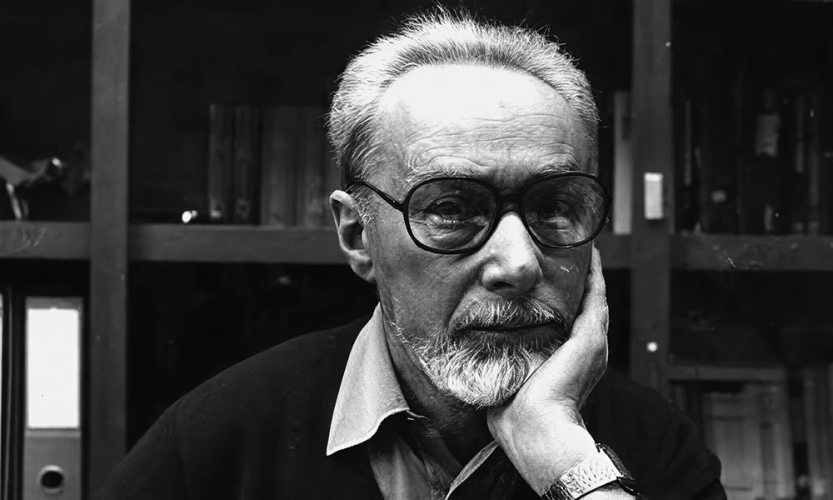

Primo Levi (1919 – 1987)

Tornato a Torino nell’ottobre del 1945 dopo un lungo viaggio, narrato nel suo secondo libro, La tregua, torna a vivere a Torino dove si sposa e ha due figli. Lavora come chimico, in particolare alla Siva di Settimo Torinese di cui diverrà direttore.

È autore di un romanzo, racconti, saggi, poesie, articoli.

I suoi libri più famosi, tradotti in varie lingue, sono letti in tutto il mondo.

Umberto Terracini (1895 – 1983)

Nato a Genova da una famiglia di origine piemontese, visse a Torino dopo la morte del padre (1899) e frequentò la scuola ebraica.

Fu tra i fondatori del Partito Comunista Italiano. Partecipò alla repubblica partigiana dell’Ossola.

Rita Levi Montalcini (1909 – 2012)

Scienziata, Premio Nobel Per la medicina (1986), nominata senatrice a vita nel 2001.

Autrice di testi anche divulgativi tra cui l’Elogio dell’imperfezione.

Dal 1946 per circa trent’anni visse negli Stati Uniti.

Carlo Levi (1902 – 1975)

Emanuele Artom (1915 – 1944)

Ogni anno la Comunità ebraica con altre scuole e istituzioni del territorio organizza una breve marcia e una cerimonia in sua memoria.

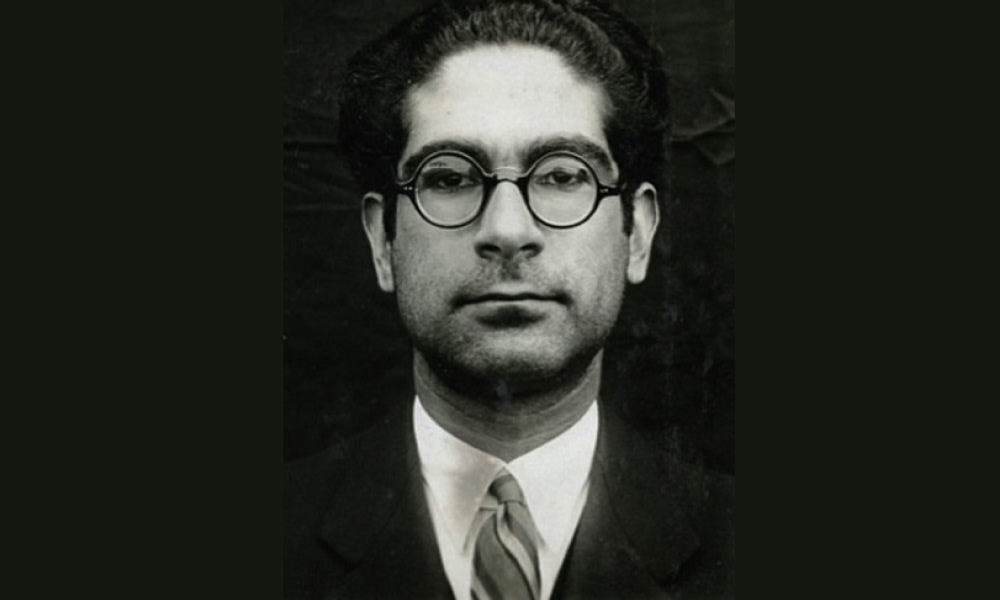

Leone Ginzburg (1909 – 1944)

Aderisce al movimento Giustizia e Libertà. Arrestato nel 1934, è rilasciato nel 1936. Nel 1940 fu mandato al confino in Abruzzo. Liberato nel 1943 si trasferì a Roma dove partecipò alla Resistenza. Arrestato, morì in carcere a seguito delle torture subite. Sua moglie Natalia, nota scrittrice, era di origine ebraica in quanto figlia dello scienziato Giuseppe Levi.

Salvador Edward Luria, nato Salvatore Edoardo Luria (1912-1991)

Premio Nobel per la medicina nel 1969. Lasciò l’Italia a seguito delle leggi razziali del 1938 e si trasferì negli Stati Uniti.

16:48

16:48 17:58

17:58 Shemot - Es. 1-1/6-1

Shemot - Es. 1-1/6-1